火山と生きる島,三宅島

そこは,東京都三宅村(三宅島).2000年に噴火を起こした島である.

その旅は,深夜の竹芝から始まる.

東京を出発

9月14日,20時前の竹芝桟橋. 小雨の中,橘丸(右)とさるびあ丸(左)の姿を眺める.橘丸は,22時30分に竹芝桟橋を離れた. 竹芝桟橋を離れた橘丸は,レインボーブリッジをくぐり抜け東京湾内を進む.

6階甲板から

自動販売機では,飲料や軽食の他にピンバッジなどのグッズも販売されていた.

出発した9月14日は3連休の前日であり,船内は大変混み合っていた.

そのため,予約時には座席の確保をすることができず2等フリー乗船券で通路に寝た.

三宅島に到着

9月15日,4時45分頃に三宅島錆ヶ浜港に到着.到着した錆ヶ浜港は阿古集落にあり,港には観光協会の入ったターミナルがある.

島内には,この錆ヶ浜港の他に三池港と伊ヶ谷港の計3つの港があり海洋状況に応じて寄港する港が変更になる.

三宅島島内を移動

三宅島に到着した15日から,三宅島を出発する17日までは島内を巡った.島内各所を訪れたが,同じ場所を複数回訪れており時系列に紹介すると同じ場所が2度3度と出てしまうのでそれぞれ場所ごとにまとめて紹介することとする.

また,以下の内容の一部には観光パンフレット,現地の案内看板等の情報も含まれている.

伊豆岬

島の北西部に位置する伊豆岬.伊豆岬灯台が三宅島付近を航行する船舶の道標になっている.灯台付近に設置されていた看板によると,この灯台は明治42年6月1日に完成したという.

東京港行き,上りの橘丸と伊豆岬灯台.

錆ヶ浜港,伊ヶ谷港を出港した橘丸はこの灯台を右手に望みながら東京港を目指す.

伊豆岬では,波によって打ち上げられた岩を見ることもできた.

とても人のなせる業ではない.

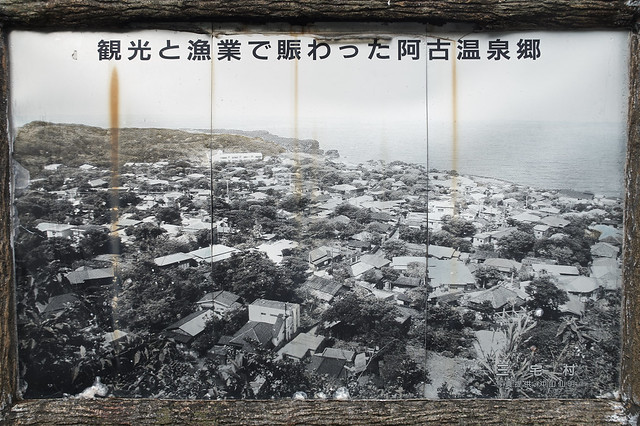

阿古集落

阿古集落は,1983年10月3日の噴火の際の溶岩流によってその集落の大部分を飲み込んだ.温泉郷として賑わっていた過去の姿を見ることはできない.

海沿いに建つ,旧阿古小学校・中学校跡を訪れた.

広範囲に渡って,溶岩に覆われている.

かつての集落はこの溶岩の下に.

溶岩に飲み込まれた阿古小学校(右)と阿古中学校(左).

溶岩に飲み込まれずに残ったのは,阿古小学校の3階のみ.

相当な量の溶岩が流れてきたことが見て取れる.

溶岩によって屋根が潰れた体育館と2階部分まで飲み込まれた阿古小学校校舎.

阿古小学校の3階には音楽室,準備室,図書室があった.

溶岩に飲み込まれた阿古中学校校舎.

校舎の殆どが溶岩に飲み込まれてしまっている.

遊歩道の脇には,焦げている木の枝が.

溶岩が流れてきた当時のものなのだろうか.

メガネ岩・今崎海岸

今崎海岸は,1643年に噴出した溶岩によって形成された. その溶岩が海食作用によって,海蝕洞が形成された. その洞穴が2つあったことからこのメガネ岩の名前がついた.しかしながら一方は1959年の伊勢湾台風で崩壊した. このメガネ岩では柱状節理を見ることができる. 写真中央に台形状のコシキスコリア丘が見れる. 今崎海岸では,溶岩と枯れた木々,再生してきた緑の姿を見ることができる. 多孔質の溶岩を見ることができる. 写真に写り込んでいるのは,比較用の100円硬貨.撮影後は,

薄着地区の溶岩流

1983年の噴火の際に薄着地区では,溶岩流が都道を越え海岸線まで達した.今では,そのすぐそばに村営バスの停留所が設置されている. バスの時刻表には,1日5本のみの時刻が掲示されている.

新澪池跡

新澪池は火口湖であり,湖水には0.5%の塩分が含まれた湖であった.しかし,1983年に起きた噴火の影響による水蒸気爆発によってその池の水は姿を消してしまった.

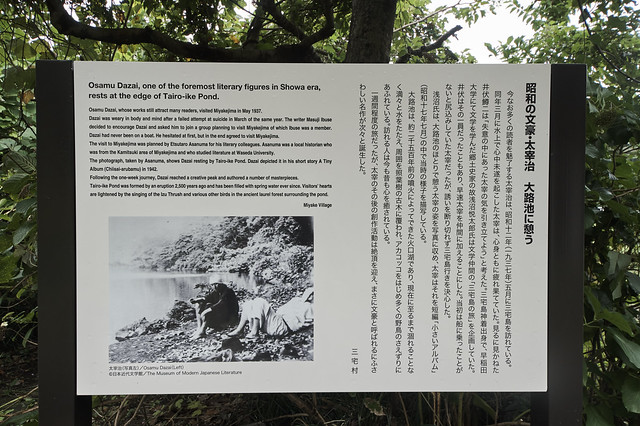

大路池

島の南部,都道から別れた道を進んでいくと大路池がある.この大路池は,水蒸気爆発によって形成された火口湖である. また,池の周囲にはトレッキングコースが整備されている. 大路池には,太宰治が三宅島を訪れた際の記録が掲示されている. 詳しくは,写真の看板を読んでもらいたい. 大路池へ向かう道の途中では,迷子椎と呼ばれる椎の大木の姿を目にすることができる. 迷子になった際の目印になることから,迷子椎と呼ばれている.

大久保浜

島の北部に位置する大久保浜. 大久保浜は,島内で最長の浜である.大久保浜の黒い砂を見てもわかるように,三宅島の砂浜は黒い. この黒い砂浜からも,三宅島が火山島であることを感じる事ができる.

椎取神社

2000年の噴火による火山泥流に飲み込まれた椎取神社跡(上)と建て直された椎取神社(下).椎取神社は泥流に飲み込まれた後,火山ガスの影響もあり周囲の木々は枯れた. 当時枯れてしまった木々の姿は今でも見ることができる. しかし現在は,その周囲の森が再生してきている.

ひょうたん山・三七山

ひょうたん山(上)と三七山(下). ひょうたん山は,1940年に噴火を起こし.周囲の集落に被害をもたらした.三七山は,1962年の噴火の際に生じたスコリア丘である.

スコリアとは,暗色で多孔質の火山噴出物であり,そのスコリアが積もってできた丘のことをスコリア丘と呼ぶ.

なお,三七山の名前は1962年(昭和37年)からきている.

サタドー岬

海食作用によって形成された,絶壁の岬である.サタドーの語源には,ヒンディー語で「地獄」という説があるという. まさしく断崖絶壁の岬は,地獄を思わせる. しかしながら,辞書でその意味を調べてもそれと思わしき単語は出てこない.

またサタドー岬では,柱状節理を見ることができる.

七島展望台・雄山環状線

七島展望台からの眺め.七島展望台を訪れた日は,濃い霧に覆われていた. 雄山環状線の脇にある建物跡.

屋根や壁は無く,コンクリートの基礎と錆びた骨組みだけが姿を残している. かつては,牧場のレストハウスであったと思われる. 雄山環状線から,雄山山頂を望む.

山腹には,噴火の際に枯れた木々の姿が多く見られる. 写真に見られる谷は,噴火によって降り積もった火山灰の影響で表面を水が流れ深く削られたことによって形成された. 谷には,砂防ダムが設けられている.

砂防ダムに溜まった土砂の量からも相当量の土砂が流水によって運ばれていることが分かる.

富賀浜

人工的に作られた階段の上に立ちはだかる岩.波によって動かされた岩である.波の強さを感じ取ることができる. 海岸の風景を眺めると,海岸侵食されていく様子を見ることができる. まるで岩が生きているようだ. この写真に写っている範囲を部分的に注目してみてみる. 下層が侵食されて上層部の支えがなくなっている(上).

下層部の支えがなくなっていることで,上層部が今にも崩れ落ちそうになっている. 下層部が波によって侵食される,その事によって上層部が支えを失い崩落. この工程が繰り返されることによって海岸は後退していく.

立根の仮橋

2000年の噴火による泥流の影響で,立根では都道は崩壊した.そのため,翌年には応急処置として仮橋が設置された. 現在,新しく橋が整備されたため仮橋は一部が保存されている.

火の山峠

1940年と1962年の際には,溶岩によって原生林が焼き尽くされた. 火の山峠からは,先述のひょうたん山(左)と三七山(右)を同時に望むことができる.火の山峠から雄山山頂を望む. 林道を通り,火の山峠から都道へ下る途中での1枚.

噴火の際に枯れてしまった木々と,噴火後に再生した緑を目にする.

伊ケ谷港

伊ケ谷港へ入港する橘丸.波乗りを楽しむ人の姿も. 3連休2日目の上り船は,多くの乗客が乗り込んでいった.

長太郎池

長太郎池では,岩石じわを見ることができる. 長太郎池の凹凸の凹部には,海水が流れ込み潮溜まりができている. 御蔵島の姿を望むこともできる. 撮影時の空は,東側が曇り,西側が晴れであった. 思わず 半分、青い。と口にした.ふるさとの湯

島内滞在中は,温泉施設としてふるさとの湯を利用した. ふるさとの湯の露天風呂からは,三本岳を眺めることができる. 錆ヶ浜海水浴場で出会った年配の島民から,『三本岳は,「ファイトーいっぱーつ」でお馴染みの某栄養ドリンク剤のCMの撮影地である』ということを伺った. ふるさとの湯からは,錆ヶ浜港を眺めることもできる. 写真は,ふるさとの湯の駐車場から錆ヶ浜港と西の空を撮影したもの.三宅島を出発

9月17日は,西の風が強く吹いており,島の西側は荒れていた. そのため,橘丸が寄港するのは島の東部にある三池港.やはり島に3つの港があることは,他の島に比べて海洋状況に応じて接岸する港を選択することのできるアドバンテージがある. 島を発つ橘丸の甲板から.

晴れた三宅島の姿を望むことができた.

火山と生きる島,三宅島.火山の被害に見舞われ,消失した森や林.それでも緑は再生する.

この島から,自然の雄大さを感じることができた.

0 件のコメント:

コメントを投稿